浏览数量:38 作者:南京市栖霞区燕子矶幼儿园下庙分园 发布时间: 2023-10-19 来源:本站

南京市栖霞区燕子矶幼儿园![]()

行知“悦”读

为了更好的促进教师专业成长,构建学习型教师队伍,践行和发扬行知精神,燕子矶幼儿园下庙分园小班年级组开展了行知思想读书交流会。

书籍简介

共读

教师们细读《陶行知教育名篇》后结合案例,分享了自己的所思所想,畅谈感受与收获。

学习心得

吴珂老师

孩子们在种植活动的过程中,认真观察每一粒种子,轻轻抚摸每一片叶子,仔细浇灌每一株小苗,用心感受着它们的每一步成长,在直接感知、实际操作、亲身体验的过程中,不断累积种植的经验,最终收获种植的快乐!

于老师而言,在认识幼儿的过程中,亦是如此。每一场活动的参与,每一段用心的倾听、观察,每一步成长的陪伴,无不体现出教师的用心,这样才能更加了解幼儿,更能明白什么是好的教育!

张馨旖老师

“为学而学”不如“为教而学”。前者是学生被动地学,后者是学生主动地学,因为“为教而学”的“小先生”必须设身处地,努力使其他学生明白学习内容,在教授的过程中,自己也自然而然地格外明白了。具体来说,就是“小先生”在自己理解的基础上主动学习新知识,运用多样化的学习策略加工知识信息,建构个人知识体系,然后把自己加工后的知识信息传递给同伴,在教的过程中,“小先生”完成了一次深度学习。

“小先生制”的实施,是把学生看作学习活动的主体、课堂的主人。这种观念和实践与当代的“深度学习理论”很相似,在教的过程中,学生有理解、反思、生成等高级思维活动,最后将要学的东西内化为本身的知识,这样掌握的知识更加扎实,更加深刻。

在日常生活活动中,树立“小先生”解决问题的能力。在日常活动中,如喝水环节比较混乱,可以请小先生来说说应该如何解决,由幼儿来制定小手常规。经过讨论得出:拿杯子,倒水,放杯子的时候都要排队,倒好水后从右边走到旁边去喝水,通过由幼儿做“小先生”,制定班级喝水常规后,情况有了明显的好转此时的小先生就发挥了极大的作用。

吕孟迪老师

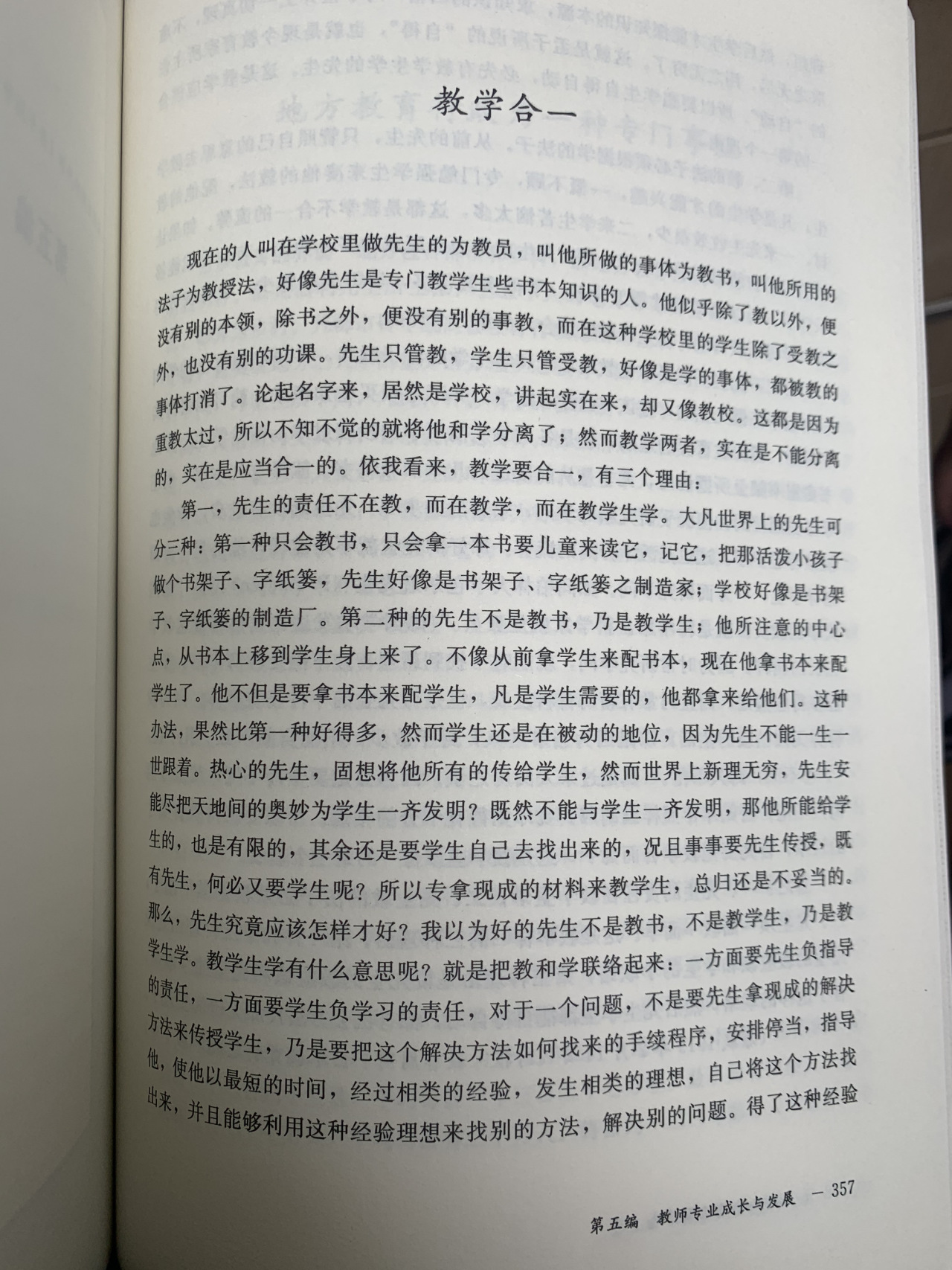

陶行知先生在《教学合一》这篇文章中讲到“教学合一”的三个理由:第一,“先生的责任不在教,而在教学,而在教学生学”。教学生学就是把教和学联络起来:一方面要先生负指导的责任,一方面要学生负学习的责任。

在入园时,对于签到的方式教师一般会采用固定签到,这种方式便于教师快速点名,但幼儿在活动中得不到发展。在之后的活动,我们根据幼儿年龄特点和兴趣改进签到的方式,让幼儿想可以用什么方式来签到呢?幼儿回答:“可以搭积木,我想这样搭。”这样不仅提高了幼儿的兴趣点,更拓展新的搭建技巧。教师在活动后,也会思考自己的教学方法,是否禁锢于幼儿的思维,如何才能够寻找,更适合幼儿学习的方法,使教学合一。

我们可以看出陶行知先生是告诉我们教师要教给学生解决一个问题的方法,也就是我们现在说的“授之以渔”,而且还要让学生掌握这种捕鱼的方法去捕捉不同种类的鱼且陶行知的教育思想充分体现学生 在学习中的主体地位。我们教师要不断学学习,要不断进行知识更新,用全新的、科学的、与时代相吻合的教育思想、理念、方式、方法来武装白己的头脑,才能培养出当今社会需要的具有创造性地解決问题的能力的学生,教师首先要成为学习创造能力的培养者。

王煦琳老师

陶行知先生提出了“生活即教育”, ”社会即学校”,“教学做合一”的理论。他曾经告诫生活教育社的同仁:教育不是玩具,不是装饰品,不是升官发财的媒介,教育是一种武器,是民族、人类解放的武器。所以,教育不仅仅是要教给孩子们知识,更重要的是要培养学生一种积极乐观的生活态度,以积极稳定的生存心境、奋发向上的人生信条去对待生活。这比什么都重要。我们常常说的一句俗话:“授之以鱼,不如授之以渔。”我们姑且把“鱼”当做知识,把“渔”当做“谋生的本领”。这“谋生的本领”里,积极的人生态度是占主导地位的。但是,又有多少教师能够做到“授之以渔”了呢?因为“授之以渔”的前提可能要损失眼前的现成的“鱼”,而且要有长远的眼光,要有足够的自信,要有科学的计划,而这些都不是轻而易举能够做到的。

幼儿园里面的东西很少,如果主张“社会即学校”孩子的教育材料,不同的教育方法,教育的环境都能大大增加,孩子们学会的东西也就越来越多。

高萍老师

生活即教育”是陶行知生活教育理论的核心,他指出:没有生活做中心的学校是死学校,没有生活做中心的本是死书本。生活与教育是同一过程,教育不能脱离生活,生活也不能脱离教育。有什么样的生活就应有什么样的教育,教育的内容应根据生活的需要。书本知识应该只是学生获得教育的很小一部分内容,社会生活是个大舞台,需要学习的内容更多。

作为一名幼儿教师,我们正在有意识地把生活化教育内容渗透到孩子们的一日生活中,孩子们的认知水平以及能力都有了很大的提高。创设生活化的教育环境,让孩子在游戏中学习,可以学到有关的知识,对其解决生活中实际问题的能力有一定的帮助,同时也使孩子各方面的能力得到充分的发展。陶先生“生活即教育”的教育思想,为我的工作指明了方向。在今后的工作中,我将进一步感悟陶先生“生活即教育”的教育思想,把其中的精髓更好地运用到自己的工作中,使我更深刻体会到“有好的生活就有好的教育”的教育真谛。

刘倩老师

陶行知先生认为,教、学、做不是三件事,而是一件事。其中“做”是核心,同时其也是“教” 与“学”的依据,且“做”不仅仅体现在行动上,其也体现在心理及思想上。他以“做”为中心,把教与学统一起来,要求教与学都要与实践相结合,从实践中去追求真知识。幼儿的学习是以直接经验为基础,在日常生活和游戏中获得的,只有通过实际操作、直接感知和亲身体验,幼儿才能有效的将外在的知识和经验内化成自身能力的组成部分。沙子具有很强的流动性,而且造型可以随意变化。如果沙子遇到水那就可以有更多的变化了。孩子在玩沙游戏中,通过自己的尝试和探索,可以感受沙子的性质,探索沙子的奥秘。

蒋倩老师

陶行知先生曾经说过“小孩子最好的先生,不是我,也不是你,是小孩子队伍里最进步的小孩子!”从他的话语中,我们不难理解孩子并不只是知识的接受者,也可以向别人传授知识,也可以做“小先生”,每个孩子都可以并有义务去参与知识信息的交流和文化艺术的传承。从中我们可以看出:陶行知先生积极提倡和推进“小先生制”,使幼儿学会生活,做生活的主人。

良好的常规管理,能培养幼儿的生活能力,促进幼儿的健康成长。教师可以充分运用“小先生制”,让幼儿自主参与班级管理,体验劳动带来的快乐。利用幼儿一日生活中的各个环节,请幼儿轮流来当小老师,帮助教师管理班集体。如每天早操时间可以请小老师当领操,带领孩子们做早操,当小老师的那位孩子必定会手臂升得更直﹑腿踢得更高了;吃点心时为孩子们分发牛奶﹑饼干;提醒孩子们小便﹑喝水要排队,饭前便后要洗手;午餐时帮助分发餐具;午睡时引导孩子们睡前去小便,将脱下来的衣服折叠好……

相信通过“小先生制”的开展,孩子们会渐渐养成良好的生活习惯。

王琪老师

幼儿生活化课程不是主题课程,也不是为生活技能的训练,反观,是生活即教育的体现。在平时的教育教学活动中,我也发现当老师们精心设计教育活动试图通过高结构化活动的有限时间让幼儿获得知识能力种种发展的时候,往往却忽视了幼儿生活的本质,幼儿成长的过程应该是在享受快乐中积极生长的过程。幼儿的大部分时间,不是在被命名为"学习"的活动中度过的,而由一个个细微的生活片段联结而成。但恰恰是这些片段蕴涵了令人难以想象的潜在契机。那么在今后,我也会树立寻常时刻的关注意识,在一日生活的各个环节中观察幼儿,落实生活教育。

宋睿老师

陶行知说:“教学做合一是生活法,也就是教育法”。

陶行知在《教学合一》一文中批判当时的教育是:“先生只管教,学生只管受教,好像是学的事体,都被教的事体打消掉了。论起名字来,居然是学校;讲起实在来,却又像教校。这都是因为重教太过,所以不知不觉就将他和学分离了。”

因此,重教太过,学生的学就显得被动,教和学就相分离了。这样,教师的课堂教学也就不具备挑战性了,因为一切都在事先安排之下进行的,而学生每天都在等老师给什么,他就拿什么,没有属于自己想要的东西。针对这样的教学状况,陶行知认为“教学两者,实在是不能分离的,实在是应当合一的。”

陶行知提出的“教学做合一”的教育思想,构建了现代教学的原则,符合现在新课程改革的发展趋势:

第一、它具有整体性的教学原则。教师在教学过程中要充分考虑各种教学要素及相互之间的关系并且它是与生活教育课程相适应的,符合素质教育的要求。比如由于家长太惯,喜欢代劳,所以小朋友的自理能力较弱。实际上很多事情让小朋友自己去做,错了也没关系,只要去试一试,他们一定可以从中学到很多。比如:最近换季了,小朋友开始穿上了长袖的衣服,个别小朋友没有自己卷袖子的意识,直接洗手就会把袖子打湿,很不舒服,也没有办法按照七步洗手法去洗手腕了。下次就会意识到自己需要卷起袖子,或者如果不会也可以喊老师帮忙。

第二、“教学做合一”的教育思想体现了民主性的原则。在课堂中,教育者和受教育者没有严格的界线,双方都在“做上教,做上学",是互动的关系。这不同于杜威提出的“从做中学”。因为"从做中学”只强调学生在做中学,却没有强调教师在做上教,体现不出融洽平等互教互学的教育观。

第三、“教学做合一”体现了创造性的原则。它是“教学做合一”的重要原则,也是当今素质教育的重中之重。“教学做合一”的最高境界就是创造。我们传统应试教育的通病就是过分强调对学生进行升学训练,而忽视了学生创造能力的挖掘和良好思想品格的培养。新课程改革的目标是致力于培养具有创新精神、实践能力和良好心理素质的合格人才。

此次读书分享活动,为教师的成长搭建一个良好的平台。老师们在分享阅读的同时,丰富了理论基础,提升了专业素养,通过行知“悦”读活动,真正做到了读有所悟,悟有所用,用有所得。

摄影:吴珂

撰稿、编辑:吕孟迪

审核:费菲、吴珂

燕子矶幼儿园下庙分园 吕孟迪

2023年10月13日